众所周知,新的致病基因或疾病亚型相关临床病例往往难以遇到,如何通过极少量的病例提出新的基因型和表型的关联性,一直是困扰相关研究者的难题。本次分享的,华中科技大学同济医学院附属武汉儿童医院神经内科孙丹教授及其团队,也曾遇到过这个问题。

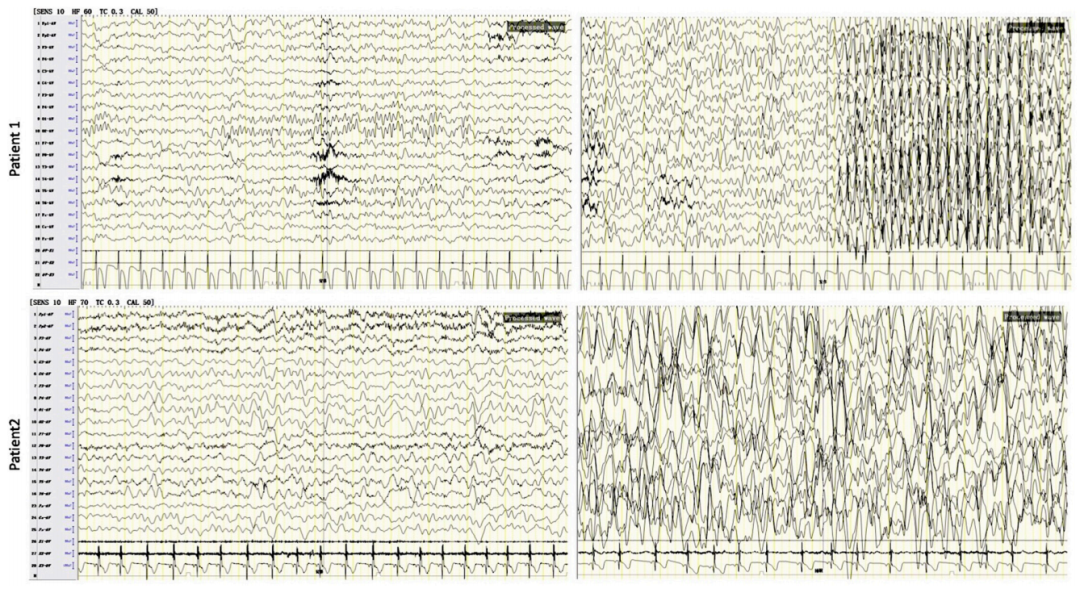

去年8月,孙丹团队在科室遇到的2名无亲缘关系的发育性癫痫性脑病(Developmental and Epileptic Encephalopathy, DEE)患者中(图1)发现了同一个de novo的杂合变异:KCNC2 R405G (2例均由智因东方完成测序及分析)。

在当时,OMIM数据库还没有收录任何一种确定的疾病与KCNC2基因关联,Pubmed数据库也仅有几篇个案报道介绍过携带KCNC2变异的DEE案例。因此,KCNC2的基因致病性还不明确。

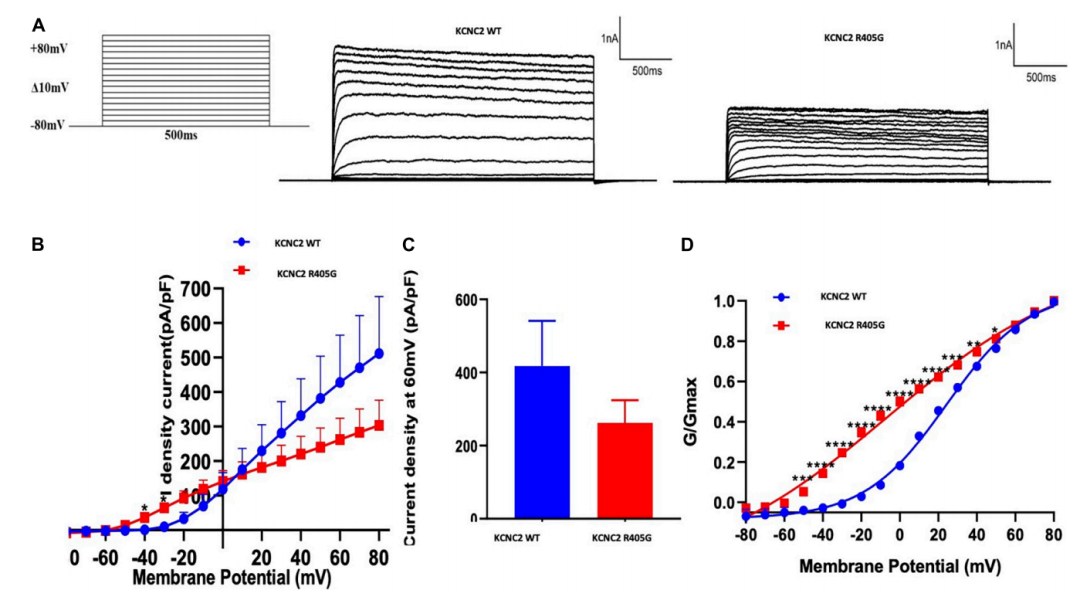

由于KCNC2 R405G是一个从未报道过的错义变异,在基因致病性和变异致病性均不明朗的情况下,研究团队决定先探究清楚R405G变异致病性。在分析完离子信号通路的特征和KCNC2既往研究结果后,设计了细胞膜片钳实验,证实了R405G是一个功能获得性变异(图2),可引起电导率增加。

在证实了变异致病性后,基于已有的病例信息、基因信息和多年的临床研究经验,研究团队认为KCNC2很可能是一个新的DEE致病基因,但受限于较少的KCNC2致病实例,似乎还不足以支撑这一观点。

直到今年5月,Neurology (IF:8.77) 刊载了一篇文章“Spectrum of Phenotypic, Genetic, and Functional Characteristics in Patients With Epilepsy With KCNC2 Pathogenic Variants”,Niklas Schwarz等48位作者共同署名、联合了39个跨国医疗单位,在18例非亲缘关系的癫痫患者中鉴定了10个KCNC2致病性变异,有利地支持了KCNC2是一个新的癫痫致病基因。

有趣的是,在Schwarz等报道的18例患者中有9例也是DEE,加上本次发现的2例DEE患者,孙丹团队更加坚定了此前的推论“KCNC2-DEE存在基因型-表型相关性”。在有了更丰富的病例数据后,她们重新论述了这一新发现。

研究团队根据自己的研究方向,一方面利用Schwarz等文章中多种KCNC2变异分布在多个非亲属DEE患者,支持了2名中国患者中新鉴定出的R405G与DEE表型关联;另一方面,通过KCNC2变异在世界范围内多个独立DEE患者中的发现,提出了“KCNC2-DEE是DEE的新亚型”。

近日,Frontiers in Molecular Neuroscience (IF:6.26)在线发表了她们的研究成果“Emerging evidence of genotype-phenotype associations of developmental and epileptic encephalopathy (DEE) due to KCNC2 mutation: identification of novel R405G”。几乎同时,OMIM数据库也已更新KCNC2关联DEE 103型(MIM:# 619913),间接支持了她们的结论。

总的来说,本次KCNC2-DEE新亚型的发现,给今后的DEE疾病诊断带来了新启示,也为少量病例的遗传学研究指明了新思路。

通讯作者介绍

孙 丹